Die Bedeutung von Außenwänden

Außenwände sind essenziell, da sie warme Räume von der kalten Außenluft trennen. Dabei ist es egal, ob die Wand neu, alt, dick oder dünn ist – ein Wärmeverlust lässt sich nicht vollständig verhindern, sondern nur verringern. Die Dicke der Wand spielt eine entscheidende Rolle: Je dicker die Wand, desto besser der Wärmeschutz. Aber wie groß ist der Einfluss der Wanddicke tatsächlich? Ist eine doppelt so dicke Wand auch doppelt so effektiv? Und brauchen Häuser mit besonders dicken Wänden überhaupt zusätzliche Dämmung? Spannende Fragen, denen wir hier nachgehen.

Mythos: Viel hilft viel?

Viele gehen davon aus, dass dicke Wände allein durch ihre Masse einen ausreichenden Wärmeschutz bieten, ganz nach dem Motto „viel hilft viel“. Diese Annahme klingt zunächst plausibel. Doch ist sie wirklich korrekt? Für alle, die es genau wissen wollen, werfen wir einen genaueren Blick auf dicke und dünne Wände und ihre dämmenden Eigenschaften, in Abhängigkeit des Materials.

Dicke Wände in historischen Gebäuden

Besonders in älteren Gebäuden spielen dicke Außenwände eine große Rolle. Früher waren Wanddicken von 40, 60, 80 bis über 100 Zentimetern keine Seltenheit. Diese massiven Wände bestanden oft aus Vollziegeln (Backstein) oder Naturstein wie Granit, Sandstein, Kalkstein oder Muschelkalk – Materialien, die je nach Region verfügbar waren.

Ein Beispiel aus der Praxis: In Berlin und Umgebung wurde vorrangig mit Ziegeln gebaut. Überall dort wo der Boden etwas Lehmartig war, wurde das Material abgebaut und in Ziegelbrennereien zum Mauerstein verarbeitet.

In anderen Gegenden waren eher Natursteine oder Bruchsteine ein typisches Baumaterial zu der damaligen Zeit. Häufig finden sich solche Materialien in alten Fachwerkhäusern. Die dicken Wände boten Stabilität und Schutz.

Warum dicke Mauern notwendig waren

Die Bauweise mit Naturstein brachte Herausforderungen mit sich. Diese sind oft unregelmäßig geformt und erfordern daher mehr Mörtel, was die Stabilität beeinträchtigt. Um den statischen Anforderungen gerecht zu werden, mussten diese Wände zwangsläufig dick gebaut werden. Wandstärken von um einen halben Meter waren dabei keine Seltenheit – ein eindrucksvoller Beleg für die Bauweise der damaligen Zeit.

Dicke Wände waren in der Vergangenheit nicht nur ein ästhetisches Merkmal, sondern vor allem eine funktionale Notwendigkeit. Dennoch stellt sich die Frage, ob diese massiven Bauwerke den heutigen Anforderungen an Wärmeschutz und Energieeffizienz gerecht werden. Die Antwort darauf hängt von vielen Faktoren ab, wie dem Material, der Bauweise und der Nutzung moderner Dämmstoffe.

Wärmeleitfähigkeit λ-Wert: Wie gut leiten Materialien Wärme?

Eigenschaften der Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)

Ziegel und andere historische Baumaterialien unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht, doch eines haben sie gemeinsam: Sie leiten Wärme gut. Das bedeutet, dass ihre Wärmeleitfähigkeit hoch ist.

Die Wärmeleitfähigkeit, oft mit dem griechischen Buchstaben λ (Lambda) abgekürzt, beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Ein hoher λ-Wert bedeutet, dass Wärme leicht durch das Material fließen kann. Umgekehrt zeigt ein niedriger λ-Wert, dass das Material gut wärmedämmend wirkt. Die Einheit wird dabei in W/m·K angegeben. Doch wie gut eine Wand tatsächlich dämmt, hängt nicht nur vom λ-Wert, sondern auch von ihrer Dicke ab.

Wärmedurchlasswiderstand R-Wert: Wie gut hält eine Wand die Wärme zurück?

Berechnung des R-Werts

Der Wärmedurchlasswiderstand, kurz R-Wert, gibt an, wie effektiv ein bestimmtes Material Wärme zurückhält. Der R-Wert lässt sich einfach berechnen:

Man teilt die Dicke der Wand (in Metern) durch die Wärmeleitfähigkeit λ.

Berliner Beispiel: Eine Vollziegelwand von 0,34 Metern Dicke (34 cm) und einer Wärmeleitfähigkeit von 0,68 W/m·K (bei einer Dichte von 1.600 kg/m3) hat einen R-Wert von:

R = Wanddicke/Wärmeleitfähigkeit = 0,34/0,68 = 0,5 m²*·K /W

Zusätzliche Widerstände berücksichtigen

Der R-Wert einer Wand wird durch den sogenannten Wärmeübergangswiderstand ergänzt. Dieser beschreibt den Widerstand, den die Wärme überwinden muss, um von der Raumluft in die Wand (oder von der Wand in die Außenluft) zu gelangen. Auf der Innen- und Außenseite eines Bauteils addieren sich diese Übergangswiderstände zu einem Wert von etwa 0,17 m²·K/W.

Für unser Beispiel ergibt sich ein Gesamt R-Wert von:

Rgesamt = R + Rse + Rsi = 0,5 + 0,17 = 0,67 m²·K/W

Wärmedurchgangskoeffizien U-Wert: und seine Bedeutung

Was ist der U-Wert?

Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch 1 m² eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin übertragen wird. Er ist der Kehrwert des R-Werts:

U = 1 / Rgesamt

Für unsere Beispielwand beträgt der U-Wert:

U = 1 / 0,67 ≈ 1,493 ≈ 1,5 W/m²·K

Der U-Wert in der Praxis

Der U-Wert spielt eine zentrale Rolle bei der Gebäudedämmung. In der Baupraxis, etwa bei den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) oder bei Fördermaßnahmen, werden Mindest-U-Werte vorgegeben. Zum Beispiel darf der U-Wert einer gedämmten Außenwand einen bestimmten Höchstwert nicht überschreiten, um Fördermittel zu erhalten.

Zwischenfazit: Die Grundlagen der Wärmebewertung von Wänden

Die Wärmeleitfähigkeit, der Wärmedurchlasswiderstand und der Wärmedurchgangskoeffizient sind wichtige Kennzahlen, um die Dämmqualität von Wänden zu bewerten. Besonders in alten Gebäuden mit dicken Wänden spielen diese Werte eine zentrale Rolle, da sie zeigen, ob zusätzliche Dämmmaßnahmen notwendig sind. Im nächsten Abschnitt werfen wir einen genaueren Blick auf die Dämmung dicker Wände.

Vergleich der Wärmeleitfähigkeit verschiedener Wandmaterialien

Einführung: Wärmedämmung und Materialvergleich

Die Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen wie Naturstein und Vollziegeln ist im Vergleich zu modernen Dämmmaterialien erheblich höher. Doch wie groß sind die Unterschiede tatsächlich? Um dies zu veranschaulichen, betrachten wir die erforderliche Wanddicke verschiedener Materialien. Den selben U-Wert von 1,493 W/m²·K hat eine 2,5 cm dicke Korkplatte. Diese Untersuchung hilft zu verstehen, wie effektiv verschiedene Baustoffe Wärme weniger gut leiten und welche baulichen Maßnahmen nötig wären, um energetische Standards zu erreichen.

Kork als Referenzmaterial: Effiziente Wärmedämmung

Eine 2,5 cm dicke Korkplatte hat eine Wärmeleitfähigkeit, die zu einem U-Wert von 1,5 W/m²·K führt. Dieses Material dient als Maßstab für den Vergleich. Alle betrachteten Wandmaterialien werden so berechnet, dass sie denselben Wärmeschutz bieten wie diese Korkplatte.

Diese 2,5 cm Korkplatte erreicht somit den gleichen Wärmeschutz wie eine 34 cm dicke Wand aus anderen Baustoffen, in unserem Beispiel Vollziegel. Der Unterschied in der Wärmeleitfähigkeit verschiedener Materialien wird dadurch besonders deutlich.

Holz: doppelte bis vierfache Dicke erforderlich

Holz ist zwar bekannt für seine natürlichen Dämmeigenschaften, leitet Wärme aber etwa dreimal so gut wie Kork. Für denselben U-Wert wäre eine Holzwand aus Eiche mit einer Dicke von 9 cm und eine Holzwand aus Fichte in etwa 6,5 cm Dicke nötig. Das zeigt, dass selbst Holz, ein vergleichsweise guter Dämmstoff, deutlich dicker sein muss, um vergleichbare Werte zu erreichen.

Leichtlehmsteine: Solide, aber begrenzt effizient

Leichtlehm hat ebenfalls natürliche Wärmedämmeigenschaften, die jedoch begrenzt sind. Um denselben Wärmeschutz wie die 2,5 cm Korkplatte zu erzielen, wäre eine Wanddicke von 23,5 cm erforderlich. Damit sind diese Materialien zwar besser als viele historische Baumaterialien, können jedoch nicht mit modernen Dämmstoffen mithalten.

Vollziegel: Traditionelle Bauweise mit hohem Wärmeverlust

Vollziegel, die vom 19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts verwendet wurden, leiten Wärme noch besser. Eine Wand aus Vollziegeln müsste 34 cm dick sein, um denselben Wärmeschutz wie 2,5 cm Kork zu erreichen. Bei einer Rohdichte von 1.600 kg/m3. Diese massiven Wandstärken verdeutlichen, dass dicke Wände allein keinen guten Wärmeschutz garantieren.

Naturstein: Hohe Wärmeleitfähigkeit und massive Wandstärken

Natursteine wie Kalkstein und Sandstein sind im Vergleich zu Ziegeln noch schlechter dämmend.

- Kalkstein (oder auch Kalksandstein): Um einen U-Wert von 1,5 W/m²·K zu erreichen, wäre eine Wanddicke von 70 cm erforderlich.

- Sandstein: Hier steigt die notwendige Dicke auf beeindruckende 115 cm.

Fazit: Dicke Wände garantieren keinen guten Wärmeschutz

Dicke Wände, besonders aus traditionellen Materialien wie Naturstein oder Vollziegel, sind oft alles andere als effizient in der Wärmedämmung. Stattdessen können sie sogar ein Indiz für eine schlechte Dämmleistung sein.

Selbst massive Wandstärken erreichen lediglich einen U-Wert von 1,0 bis 1,5 W/m²·K – ein Wert, der weit unter den heutigen energetischen Standards liegt. Moderne Außenwände schaffen U-Werte von 0,24 bis 0,1 W/m²·K, was sie bis zu zehnmal effizienter macht. Es wird deutlich, dass zusätzliche Dämmmaßnahmen bei alten Gebäuden unverzichtbar sind, um die heutigen Anforderungen an Energieeffizienz zu erfüllen.

Die Analyse verschiedener Wandmaterialien zeigt nicht nur die Unterschiede in ihrer Wärmedämmung, sondern verdeutlicht auch die Notwendigkeit moderner Dämmstoffe und Technologien, um eine nachhaltige Energieeffizienz zu gewährleisten.

Ist eine doppelt so dicke Wand auch doppelt so wärmedämmend?

Einführung: Die Annahme der linearen Zusammenhänge

Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass eine doppelt so dicke Wand auch doppelt so gut wärmedämmend ist. Schließlich gibt es bei der Wärmeleitfähigkeit einen nahezu linearen Zusammenhang: Halbiert man die Wärmeleitfähigkeit eines Materials, verdoppelt sich dessen Wärmedurchlasswiderstand. Ein lineares Prinzip, wie es auch bei anderen alltäglichen Beispielen gilt: Lässt man eine Lampe doppelt so lange brennen, verbraucht sie auch doppelt so viel Strom. Doch bei der Wanddicke ist das nicht der Fall.

Warum doppelte Wanddicke nicht doppelte Dämmung bedeutet

Der Einfluss des Wärmeübergangswiderstands

Der Grund dafür liegt im Wärmeübergangswiderstand R. Dieser beschreibt den Widerstand, den die Wärme überwinden muss, um von der Raumluft in die Wand einzudringen (innen) und sich von der Wand auf die Außenluft zu übertragen (außen).

Selbst bei einer extrem dünnen Wand – beispielsweise nur 1 Zentimeter dick – bleibt der Wärmeübergangswiderstand gesamt konstant bei etwa 0,17 m²·K/W. Das bedeutet, dass dieser Widerstand unabhängig von der Wanddicke existiert und einen signifikanten Anteil am Gesamtwärmewiderstand einer Wand ausmacht.

Praktisches Beispiel: Vollziegel und Sandstein

Der Wärmeübergangswiderstand beeinflusst die effektive Wärmedämmung besonders stark bei Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit, wie Vollziegel oder Sandstein. Wenn man diesen Wärmeübergangswiderstand umrechnet in eine vergleichbare Wandstärke, dann würden sich ungefähr folgende Werte ergeben.

- Vollziegel (Dichte von 1.600 kg/m3 und λ = 0,68):

Hier entspricht der Wärmeübergangswiderstand einer Wanddicke von rund 11,5 cm. - Sandstein (Dichte von 1.700 kg/m3 und λ = 2,3):

Bei Sandstein entspricht der Übergangswiderstand sogar einer Wanddicke von 39 cm.

Das bedeutet, dass bei diesen Materialien selbst eine Verdopplung der Wanddicke nicht automatisch zu einer Verdopplung des Wärmedurchlasswiderstands führt.

Rechenbeispiel: Eine Vollziegelmauer im Vergleich

Ausgangslage: 25 cm Vollziegel

Eine 25 cm dicke Vollziegelwand hat einen Wärmedurchlasswiderstand R von etwa 0,538 m²·K/W.

Verdopplung der Wanddicke: 50 cm Sandstein

Verdoppelt man die Wanddicke auf 50 cm, erhöht sich der Wärmedurchlasswiderstand R lediglich um etwa 68 %. Der neue R-Wert beträgt dann etwa 0,905 m²·K/W, anstatt der vermuteten Verdopplung auf 1,076 m²·K/W.

Vervierfachung der Wanddicke auf 100 cm

Selbst bei einer Vervierfachung der Wanddicke erreicht der Wärmedurchlasswiderstand R gerade einmal eine Verdopplung bei einem Ziegelmauerwerk.

Fazit: Warum Dicke allein nicht ausreicht

- Hohe Wärmeleitfähigkeit mindert die Effizienz: Dicke Wände bestehen oft aus Materialien, die Wärme gut leiten, wie Vollziegel oder Naturstein. Das bedeutet, dass eine dicke Wand nicht automatisch einen besseren Wärmeschutz bietet.

- Wärmeübergangswiderstand bleibt konstant: Der Wärmeübergangswiderstand verändert sich nicht mit der Wanddicke und beeinflusst somit den Gesamt R-Wert entscheidend.

- Dicke Wände sind begrenzt wirksam: Eine höhere Wanddicke führt bei Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit nicht proportional zu einem besseren Wärmeschutz.

In der Praxis bedeutet das, dass dicke Wände aus wärmeleitenden Materialien wie Vollziegel nur in Kombination mit modernen Dämmstoffen eine effiziente Wärmedämmung bieten können.

Zusammenhang von Dichte und Wärmeleitfähigkeit

Die Bedeutung der Dichte für den Wärmeschutz

Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass es einen Zusammenhang zwischen der Dichte eines Materials und seiner Fähigkeit, Wärme zu leiten, gibt. Die Dichte beschreibt das Gewicht eines Materials pro Kubikmeter -> kg/m3 und ist somit eine spezifische Angabe.

Zur Veranschaulichung: Ein Kubikmeter ist ein Würfel mit einer Kantenlänge von einem Meter. Schwere Baumaterialien wie Vollziegelmauerwerk wiegen etwa 1.600 Kilogramm pro Kubikmeter, Kalkstein bringt etwa 2.000 Kilogramm pro Kubikmeter auf die Waage,

Im Vergleich dazu wiegt eine Korkdämmplatte lediglich 160 Kilogramm pro Kubikmeter, Mineralfaserdämmstoffe wiegen 100 Kilogramm, und Polyurethanschaum ist mit nur 70 Kilogramm pro Kubikmeter extrem leicht.

Allgemeine Faustregel: Schwere Materialien leiten Wärme besser

Es zeigt sich eine klare Tendenz: Je schwerer ein Baumaterial, desto besser leitet es Wärme. Diese Regel gilt nicht ausnahmslos, ist aber eine gute Orientierungshilfe. Leichte Materialien besitzen tendenziell bessere Wärmedämmeigenschaften, was sie besonders geeignet für Dämmstoffe macht.

Effekte von zusätzlichen Wärmedämmschichten

Unterschiedliche Ausgangswerte bei Wänden

Unabhängig davon, wie schwer oder leicht ein Wandmaterial ist, lassen sich durch zusätzliche Wärmedämmschichten erhebliche Verbesserungen im Wärmeschutz erzielen. Dies gilt gleichermaßen für Wände mit schlechtem oder bereits besserem Wärmeschutz.

Ein Beispiel:

- Sandsteinwand: Eine 50 cm dicke Wand aus Sandstein hat einen U-Wert von 2,6 W/m²·K – ein sehr schlechter Wert.

- Vollziegelwand: Eine 34 cm dicke Wand aus Ziegeln erreicht mit einem U-Wert von 1,5 W/m²·K bereits einen besseren Wärmeschutz.

Verbesserung durch zusätzliche Dämmung

Beide Wände werden mit einer 14 cm dicken Außendämmung versehen, die eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/m·K aufweist. Das Ergebnis:

- Der U-Wert der Sandsteinwand verbessert sich auf 0,23 W/m²·K.

- Der U-Wert der Vollziegelwand sinkt auf 0,21 W/m²·K.

Die Sandsteinwand bleibt zwar minimal schlechter als die Hohlblockwand, doch der Unterschied von etwa 15 % ist vernachlässigbar gering.

Veranschaulichung von Fassadendämmung auf den Uwert und die Energieverluste

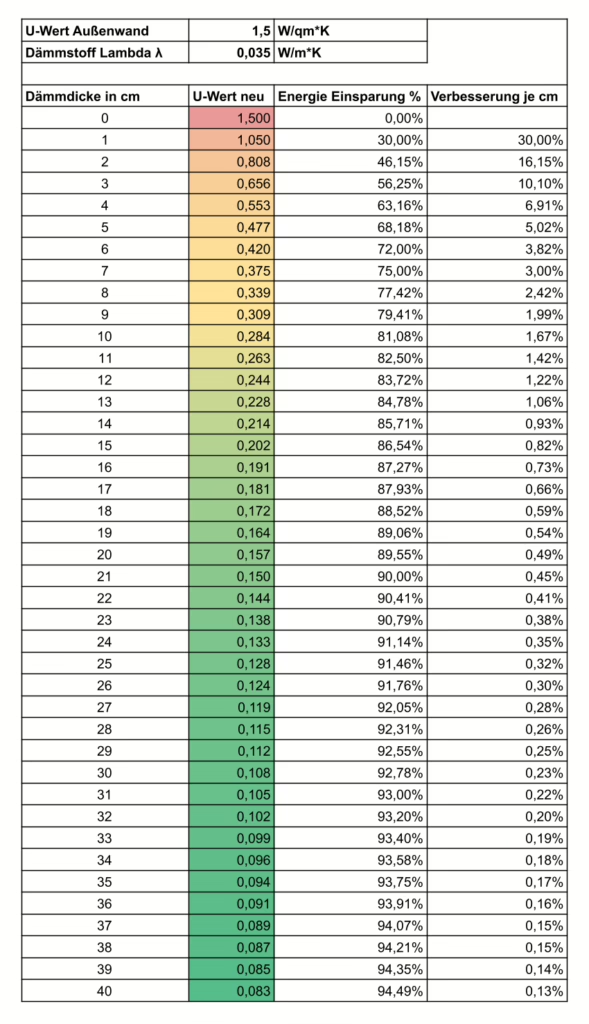

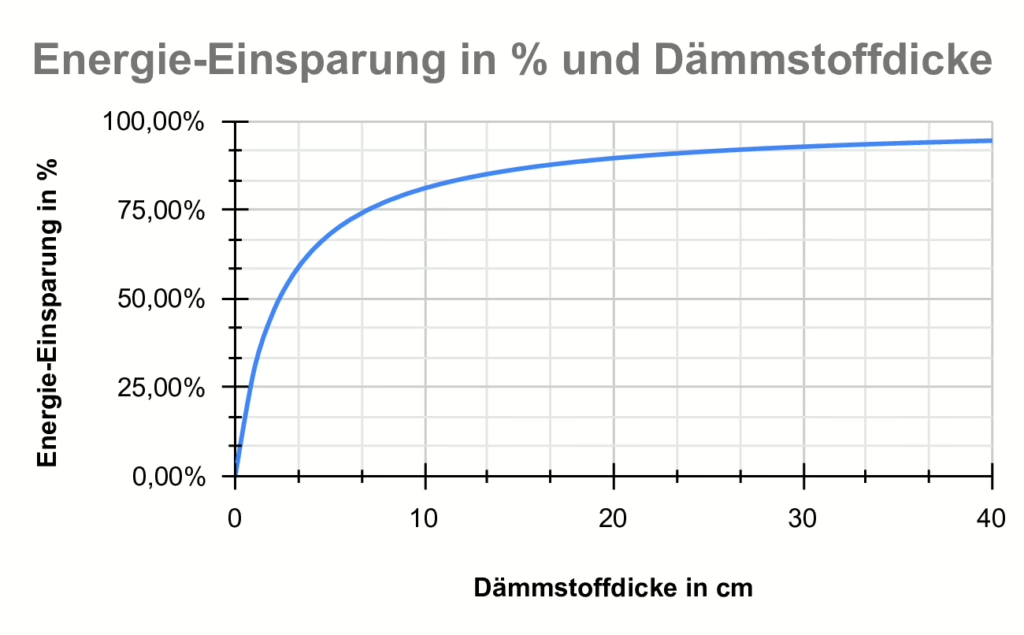

Die Tabelle zeigt, wie sich der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) einer Außenwand durch die Anbringung von Dämmstoff mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ) von 0,035 W/m·K ändert. Dabei sind folgende Punkte besonders wichtig:

- Startpunkt ohne Dämmung:

Der U-Wert der Wand beginnt bei 1,5 W/m²·K, was auf eine ungedämmte oder schlecht gedämmte Wand mit Vollziegeln ca. 34 cm hinweist. - Auswirkung der Dämmdicke:

Mit zunehmender Dämmdicke sinkt der U-Wert, ergo weniger Wärme geht verloren. - Energieeinsparung und Verbesserung:

Die Tabelle gibt auch an, wie viel Prozent der Wärmeverluste im Vergleich zum Ausgangszustand eingespart werden können. Zum Beispiel:- Bei 1 cm Dämmung sinkt der U-Wert auf 1,05 W/m²·K, was eine Energieeinsparung von 30 %bedeutet.

- Bei 10 cm Dämmung sinkt der U-Wert auf 0,284 W/m²·K, mit einer Einsparung von 81,08 %.

- Abnehmende Verbesserungen pro Zentimeter Dämmung:

Mit zunehmender Dämmdicke wird der Zugewinn an Wärmedämmung je Zentimeter kleiner. Demnach sind die ersten Zentimeter der Wärmedämmung die entscheidensten. Die Verbesserung je Zentimeter (Spalte „Verbesserung je cm“) zeigt:- Bei 1 cm Dämmung beträgt die Verbesserung 30 %.

- Bei 10 cm Dämmung liegt die Verbesserung nur noch bei 1,67 %.

- Ab etwa 20 cm Dämmung wird der zusätzliche Nutzen je Zentimeter marginal (unter 0,5 %).

- Grenzwerte:

Selbst bei sehr dicken Dämmschichten (40 cm) wird ein U-Wert von 0,083 W/m²·K erreicht, was eine Energieeinsparung von 94,49 % bedeutet. Das zeigt, dass es ab einer bestimmten Dicke ein gewisser Grenznutzen erreicht ist.

Interpretation:

- Höchste Effizienz: Die größten Einsparungen erzielt man mit den ersten Zentimetern Dämmung. Der Effekt der Dämmung nimmt mit steigender Dicke ab.

- Praktikabilität: In der Praxis wird eine Dämmstärke gewählt, die wirtschaftlich sinnvoll ist und die geltenden Anforderungen (z. B. nach Gebäudeenergiegesetz) erfüllt.

- Optimum finden: Eine Dämmdicke von 10 bis 20 cm bietet einen guten Kompromiss zwischen U-Wert, Energieeinsparung und Kosten.

Minimale Dämmstärken – Effekt auch bei kleinen Maßnahmen

Innendämmung als Alternative

Was passiert, wenn die Dämmstärke reduziert wird? Betrachten wir die gleiche Sandstein- und Ziegelwand, diesmal mit einer 5 cm dicken Innendämmung, die eine moderate Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/m·K hat.

- Sandsteinwand: Der U-Wert verbessert sich auf 0,61 W/m²·K.

- Vollziegelwand: Der U-Wert sinkt auf 0,52 W/m²·K.

Hygienischer Mindestschutz erreicht

Auch bei minimaler Dämmung erreichen beide Wände die Werte für den hygienischen Mindestschutz < 0,7 W/m²·K nach DIN . Das bedeutet, dass die Oberflächentemperatur des Mauerwerks ausreichend hoch ist, um Tauwasserbildung und Schimmelbildung zu verhindern.

Fazit: Effektivität der Dämmung bei unterschiedlichen Wandmaterialien

- Je schlechter der Wärmeschutz, desto größer der Dämmeffekt: Wände mit schlechtem Wärmeschutz profitieren besonders stark von zusätzlichen Dämmschichten.

- Auch geringe Dämmstärken wirken: Selbst dünne Dämmschichten können den Mindestschutz gewährleisten und das Risiko von Schimmelbildung erheblich reduzieren.

- Unterschiede relativieren sich: Der Unterschied zwischen Materialien wie Sandstein und Hohlblock wird durch Dämmmaßnahmen so gering, dass er im Alltag kaum noch spürbar ist.

Zusätzliche Wärmedämmung ist eine der effektivsten Maßnahmen, um den Wärmeschutz von Wänden zu verbessern – unabhängig vom Ausgangsmaterial. Egal ob schwerer Sandstein oder leichter Hohlblock, mit Dämmung wird jede Wand effizienter und nachhaltiger.

Dicke Wände bedeuten nicht automatisch guten Wärmeschutz

Die Dicke einer Wand hat nur einen begrenzten Einfluss auf deren Wärmeschutz. Besonders bei sehr alten Gebäuden sind massive Wandstärken häufig ein Hinweis auf schlechten Wärmeschutz. Statt sich von der beeindruckenden Größe solcher Wände täuschen zu lassen, gilt: Viel hilft nicht viel.

Dämmung macht den Unterschied

Unabhängig davon, wie schlecht der ursprüngliche Wärmeschutz einer Wand ist, kann bereits eine dünne Dämmschicht die Wärmeverluste drastisch reduzieren. Dadurch sinken nicht nur die Wärmeverluste selbst, sondern auch die Heizkosten und die Abhängigkeit von teuren Energieimporten.

Energieeffizienz beginnt mit kleinen Maßnahmen

Ein geringer Anteil an Dämmstoff kann bereits einen großen Effekt haben:

- Weniger Energieverluste: Selbst dünne Dämmschichten minimieren den Wärmeverlust erheblich.

- Geringere Kosten: Niedrigere Energieverluste bedeuten geringere Heizkosten.

- Nachhaltigkeit fördern: Reduzierte Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen unterstützt einen umweltfreundlicheren und ressourcenschonenden Lebensstil.