Das Beheizen von Gebäuden gehört zu den größten Verursachern von CO₂-Emissionen weltweit. Dabei unterscheiden sich die verschiedenen Energieträger erheblich in ihrer Klimabilanz. Dieser Artikel gibt einen Überblick darüber, welchen Einfluss die Heizungswahl auf die Umwelt hat, wie CO₂-Emissionen reduziert werden können und wann fossile Brennstoffe ausgedient haben werden.

Die Heizungslandschaft in Deutschland

Die Art und Weise, wie in Deutschland geheizt wird, sorgt immer wieder für kontroverse Diskussionen. Dabei werden oft zentrale Fakten außer Acht gelassen. Wer hätte gedacht, dass Heizsysteme einmal ein so emotionales Thema werden würden?

Entgegen mancher Befürchtungen bleibt es weiterhin möglich, den Energieträger frei zu wählen. Die Verteilung der Heizsysteme in deutschen Haushalten zeigt jedoch klare Trends, wie aus aktuellen Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) für das Jahr 2024 hervorgeht.

- Erdgas bleibt mit einem Anteil von 56,1 % das meistgenutzte Heizmittel.

- Ölheizungen sind mit 17,3 % vertreten.

- Fernwärme belegt mit 15,5 % den dritten Platz.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass fossile Energieträger noch immer eine bedeutende Rolle spielen. Doch die Entwicklung im Neubausektor zeigt einen klaren Wandel hin zu klimafreundlicheren Alternativen. Hier geht es zum ausführlichen Artikel der Heizungssysteme im Bestand.

Wärmepumpen dominieren den Neubau

Im Bereich der Neubauten zeigt sich ein vollkommen anderes Bild: Hier setzt sich die Wärmepumpe als bevorzugte Heizungstechnologie durch. Laut BDEW lag ihr Anteil im Jahr 2024 bei rund 65 % der installierten Heizsysteme in neuen Wohngebäuden. Diese beeindruckende Entwicklung wird besonders im Langzeitvergleich deutlich: Noch 2014 betrug der Anteil von Wärmepumpen im Neubau lediglich 19,9 %. Ausführlicher Artikel zur Heizung im Neubau.

Der Erfolg der Wärmepumpe lässt sich durch mehrere Faktoren erklären:

- Sie arbeitet besonders energieeffizient und verursacht weniger CO₂-Emissionen als fossile Heizsysteme.

- In Kombination mit einer Photovoltaikanlage kann sie kostengünstig betrieben werden.

- Moderne Wärmepumpen sind nicht nur für Neubauten geeignet, sondern auch im Altbau effizient nutzbar, wie eine aktuelle Fraunhofer-Studie belegt.

Mögliche Reduzierung des CO₂-Ausstoß bei Bestandsanlagen

Menschen sind im Gegensatz zu vielen Tieren nicht von Natur aus gegen Kälte geschützt und benötigen daher zusätzliche Wärmequellen. Um Gebäude zu beheizen, werden unterschiedliche Energieträger wie Holz, Kohle, Öl, Gas oder Strom genutzt. Diese fossilen Brennstoffe tragen jedoch nicht nur zur Erwärmung der Wohnräume bei, sondern heizen auch die Erde mit auf. Die Umweltbelastung eines Haushalts hängt dabei maßgeblich vom verwendeten Energieträger ab, denn die Unterschiede zwischen Öl, Kohle, Erdgas und erneuerbaren Energien sind erheblich.

Fast 40 % der gesamten CO₂-Emissionen in Deutschland entstehen im Wärmesektor. Dennoch gibt es Fortschritte: Laut Statistischem Bundesamt sind die CO₂-Emissionen privater Haushalte beim Heizen innerhalb von 20 Jahren bis 2021 um 12 % gesunken.

Die positive Nachricht ist, dass klimafreundliches Heizen nahezu CO₂-frei möglich ist – und das nicht zwingend durch den Einbau einer Wärmepumpe. Selbst Gasheizungen, die in Deutschland nach wie vor die am häufigsten genutzte Heizungstechnologie sind, könnten durch den Wechsel zu 100 % Ökogas klimaneutral betrieben werden. Dieser einfache Schritt reduziert die CO₂-Emissionen einer Gasheizung auf null.

Heizsysteme und klimafreundliche Betriebsweisen

| Heizsystem | Klimafreundliche Nutzung |

| Wärmepumpe | Mit 100 % Ökostrom |

| Gasheizung | Mit 100 % Ökogas |

| Ölheizung | Austausch erforderlich |

| Nachtspeicher | Mit 100 % Ökostrom |

| Fernwärme | Abhängig von der Energiequelle (z. B. Biomasse) * |

Da Fernwärmenetze als natürliche Monopole gelten, haben Endverbraucher keinen Einfluss auf den verwendeten Energieträger. Dies führt dazu, dass im Fernwärmemarkt kaum Wettbewerb besteht.

Durch die Wahl eines umweltfreundlichen Heizsystems oder den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen kann der CO₂-Ausstoß erheblich reduziert und ein nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.

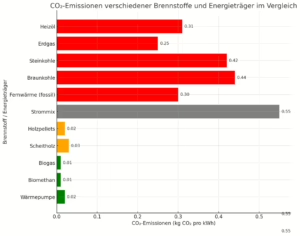

CO₂-Ausstoß von Brennstoffen im Vergleich

Ein Vergleich verschiedener Brennstoffe zeigt deutliche Unterschiede in ihrer Klimabilanz. Während fossile Energieträger wie Öl, Kohle und Erdgas hohe CO₂-Emissionen verursachen, schneiden Biogas und Biomethan deutlich besser ab. Erneuerbare Energien wie Holz oder pflanzliche Reststoffe setzen bei der Biogaserzeugung nur die Menge an Kohlendioxid frei, die sie zuvor aus der Atmosphäre aufgenommen haben. Netto betrachtet entsteht somit kein zusätzliches CO₂. Die hier dargestellten Emissionen beinhalten auch sogenannte Vorkettenemissionen, also beispielsweise den Transport der Rohstoffe zur Biogasanlage.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die Wärmewende

Mit dem novellierten Gebäudeenergiegesetz (GEG) soll die Wärmewende weiter vorangetrieben werden, um die CO₂-Emissionen im Heizsektor zu senken. Wie sich das GEG ab 2025 entwickelt, hängt stark von politischen Entscheidungen ab.

Bereits seit Januar 2024 dürfen neue Gas- und Ölheizungen nicht mehr uneingeschränkt eingebaut werden. Sie müssen theoretisch mit mindestens 65 % erneuerbaren Energien betrieben werden können. Eine Ausnahme gilt für Heizungen, die auf erneuerbare Energien umgestellt werden können (z. B. wasserstofffähige Gasheizungen). Da sich der Wasserstoffmarkt jedoch noch im Aufbau befindet, ist diese Option derzeit mit Unsicherheiten verbunden. Eine langfristig sichere und nachhaltige Wahl bleibt die Wärmepumpe.

Ökogas als kurzfristige Lösung für das GEG

Eine temporäre Möglichkeit, das GEG zu erfüllen, ist die Umstellung auf echtes Ökogas. Somit kann die anstehende Sanierung vorerst in die Zukunft geschoben werden. Langfristig wird der Preis für Ökobrennstoffe wahrscheinlich extrem steigen, wenn die Nachfrage in den Haushalten steigt und das Marktangebot begrenzt ist. Dies ist besonders für Haushalte, die bereits mit einer Gasheizung ausgestattet sind, eine einfache und kostengünstige Lösung, da keine technischen Anpassungen an der Heizung erforderlich sind – lediglich ein Wechsel des Gasversorgers ist notwendig.

Allerdings ist beim Anbieterwechsel Vorsicht geboten: Der Begriff Ökogas ist nicht rechtlich geschützt, und auf dem Markt existieren zahlreiche Angebote mit unklaren oder irreführenden Bezeichnungen. Es empfiehlt sich daher, auf zertifizierte Anbieter zu setzen, um Greenwashing zu vermeiden.

Das endgültige Ende fossiler Heizungen

Ab dem 1. Januar 2045 wird der Betrieb von Heizungen mit fossilen Brennstoffen in Deutschland nach aktuellem Stand nicht mehr erlaubt sein. Das bedeutet, dass alle Heizsysteme bis spätestens 2045 auf 100 % erneuerbare Energien umgestellt werden müssen. Wer im Jahr 2025 eine neue Heizung installiert, sollte dies berücksichtigen, da eine moderne Heizungsanlage oft eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren hat.

Fazit: Die Weichen für klimafreundliches Heizen sind gestellt. Der Wechsel zu erneuerbaren Energien – sei es durch Wärmepumpen oder echtes Ökogas – hilft nicht nur, das GEG zu erfüllen, sondern trägt auch aktiv zum Klimaschutz bei.

CO₂-Bilanz von Öl und Gas

Heizöl: Der Spitzenreiter bei den Emissionen

Unter den fossilen Brennstoffen weist Heizöl die schlechteste Klimabilanz auf. Nach Angaben des Umweltbundesamtes verursacht ein Heizölkessel 318 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde. Bei einem Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden für eine Wohnfläche von 120 m² ergibt sich ein jährlicher CO₂-Ausstoß von 4,7 Tonnen. Ab 2026 dürfen neue Ölheizungen nur noch dann eingebaut werden, wenn sie mit erneuerbaren Energietechnologien wie Solarthermie kombiniert werden. Zudem führt die steigende CO₂-Abgabe zu höheren Kosten: Derzeit verteuert sie 1 Liter Heizöl um etwa 12 Cent, bis 2026 steigt dieser Aufschlag auf rund 16 Cent pro Liter.

Erdgas: Weniger Emissionen – aber keine klimafreundliche Lösung

Die CO₂-Bilanz von Erdgas fällt im Vergleich zu Heizöl zwar besser aus, bleibt aber dennoch klimaschädlich. Ein Erdgaskessel verursacht durchschnittlich 247 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde, was bei einem Verbrauch von 15.000 Kilowattstunden jährlich 3,7 Tonnen CO₂ bedeutet. Trotz dieser Werte wird Erdgas als Brückentechnologie im Zuge des Kohleausstiegs betrachtet, da es auch zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Doch selbst 3,7 Tonnen CO₂ pro Jahr für 120 m² Wohnfläche sind weit von einer nachhaltigen Lösung entfernt.

Methan: Die unterschätzte Klimagefahr von Erdgas

Ein weiterer kritischer Faktor bei Erdgas ist der Methan-Ausstoß während der Förderung und Verarbeitung. Studien zeigen, dass Methan noch klimaschädlicher ist als bislang angenommen. Laut einer McKinsey-Studie von 2021 trägt Methan zu 30 % der globalen Erderwärmung bei. Die Energy Watch Group (EWG) berichtet zudem, dass Methan auf einen Zeitraum von 100 Jahren betrachtet 28-mal klimaschädlicher als CO₂ ist. Ein Ersatz von Kohle und Öl durch Erdgas würde den Treibhauseffekt des Energiesektors laut EWG sogar um 40 % steigern. Aus diesen Gründen fällt auf fossiles Gas und Heizöl eine CO₂-Abgabe an, die Heizen und Tanken Jahr für Jahr verteuert.

Alternative: Echtes Ökogas eine mögliche Lösung

Viele Haushalte haben nur begrenzten Einfluss auf die Wahl ihres Energieträgers, insbesondere Mieterinnen und Mieter in Mehrparteienhäusern. In Bestandsgebäuden sind Öl- und Gasheizungen weiterhin die dominierenden Systeme. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wird über die Hälfte der Gebäude mit Erdgas beheizt, rund 17 % nutzen Heizöl.

Für Haushalte mit einer eigenen Gasabrechnung besteht dennoch eine Möglichkeit, umweltfreundlicher zu heizen: Der Wechsel zu echtem Ökogas. Dieser Schritt senkt den CO₂-Fußabdruck des Heizens nahezu auf null. Ein Haushalt mit 120 m² Wohnfläche könnte somit 3,7 Tonnen CO₂ pro Jahr einsparen.

Vorsicht bei der Wahl von Ökogas-Tarifen

Echtes Ökogas ist jedoch selten. Der Anteil von 100 % erneuerbarem Biogas am Markt beträgt lediglich 1 %. Viele Tarife, die als „Ökogas“ beworben werden, basieren in Wirklichkeit auf fossilem Erdgas mit einer CO₂-Kompensationdurch Zertifikate. Diese Tarife tragen nicht aktiv zum Ausbau erneuerbarer Energien im Wärmemarkt bei. Und gerade hier besteht Handlungsbedarf: Laut Umweltbundesamt lag der Anteil erneuerbarer Energien im Wärmesektor 2023 nur bei 17,7 %.

CO₂-Bilanz von Heizstrom

Wärmepumpen: Klimafreundliches Heizen mit Ökostrom

Haushalte, die mit Strom heizen, haben es selbst in der Hand, ob sie CO₂-Emissionen verursachen oder nicht. Wärmepumpen haben sich im Neubau mit einem Anteil von 65 % bereits als dominierendes Heizsystem etabliert. Wird die Wärmepumpe mit echtem Ökostrom betrieben, lassen sich bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden bereits 1.400 kg CO₂ einsparen. Zudem können Haushalte mit speziellen Wärmepumpen-Tarifenihre Heizkosten senken.

Bleibt der Haushalt jedoch beim herkömmlichen Strommix, verdoppelt sich der CO₂-Ausstoß, da sich der Stromverbrauch durch die Wärmepumpe in etwa verdoppelt. Damit bleibt viel Klimaschutzpotenzial ungenutzt. Dabei zeigt sich der enorme Einfluss von Wärmepumpen deutlich: Laut dem Bundesverband Wärmepumpe konnten durch ihren Einsatz bereits 42,7 Millionen Tonnen CO₂ eingespart werden (Stand: Januar 2025).

Überblick CO₂ Ausstoß nach verschiedenen Heizsystemen

| 0,13 Tonnen CO₂ | 1,98 Tonnen CO₂ | 2,59 Tonnen CO₂ | 3,29 Tonnen CO₂ |

| Gebäude mit Wärmepumpe und Ökostrom | Gebäude mit Wärmepumpe | Gebäude mit Gasheizung | Gebäude mit Ölheizung |

Nachtspeicherheizungen: Emissionsfrei nur mit Ökostrom

Auch Haushalte mit Nachtspeicherheizungen können ihre Heizemissionen auf null reduzieren – vorausgesetzt, sie nutzen 100 % Ökostrom. Wer jedoch am konventionellen Strommix festhält, verursacht sogar mehr CO₂-Emissionen als eine Ölheizung. Das liegt daran, dass Nachtspeicherheizungen äußerst stromintensiv sind. Ein Jahresverbrauch von 6.000 Kilowattstunden nur für die Heizung ist keine Seltenheit. Bei einem CO₂-Ausstoß von 366 g pro Kilowattstundeentstehen so jährlich 2.196 kg CO₂ – allein durchs Heizen.

Mit Ökostrom hingegen wäre der CO₂-Ausstoß gleich null. Es zeigt sich also, dass die Wahl des richtigen Stromtarifs entscheidend für die Klimabilanz von Haushalten mit Stromheizung ist.

CO₂-Bilanz von Fernwärme: Wie klimafreundlich ist sie wirklich?

Fernwärme gilt als eine wichtige Säule der Energiewende und soll zur Reduktion der globalen CO₂-Emissionen beitragen. Doch wie klimafreundlich ist sie tatsächlich? Die Umweltbilanz von Fernwärme hängt entscheidend von der eingesetzten Technologie und den verwendeten Energieträgern ab. Denn Fernwärme kann auf unterschiedliche Weise erzeugt werden: durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), in reinen Heizkraftwerken oder aus industrieller Abwärme. Auch die genutzten Brennstoffe variieren stark und reichen von Erdgas und Kohle über Müll und Biogas bis hin zu Holz und erneuerbaren Quellen wie Geothermie und Solarthermie.

Die Klimabilanz der Fernwärme unterscheidet sich daher je nach Region und Energieträger erheblich. Aktuell dominieren fossile Energieträger noch die Fernwärmeerzeugung in Deutschland. Die folgende Statistik zeigt die Anteile der einzelnen Energieträger im Jahr 2024:

Verteilung der Energieträger in der deutschen Fernwärmeerzeugung (2024)

- Erdgas: 49 %

- Biomasse: 10,1 %

- Steinkohle: 9,6 %

- Nicht-biogener Abfall: 9,1 %

- Biogener Siedlungsabfall: 8 %

- Abwärme: 7,6 %

- Geo- und Solarthermie: 1,2 %

(Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und Destatis, Stand: Dezember 2024)

Ein Blick auf die CO₂-Emissionen zeigt große Unterschiede je nach Bundesland. Laut CO2online liegt der durchschnittliche CO₂-Ausstoß der Fernwärme in Niedersachsen bei 311 g CO₂/kWh, während es in Mecklenburg-Vorpommern nur 49 g CO₂/kWh sind. Der bundesweite Durchschnitt beträgt 198 g CO₂/kWh. Bei einem jährlichen Verbrauch von 15.000 kWh entstehen somit im Schnitt rund 2,97 Tonnen CO₂ pro Haushalt.

Ein weiteres Problem sind die hohen Kosten für Verbraucher:innen. Fernwärme gehört zu den teuersten Heizsystemen in Deutschland. Laut Heizspiegel 2024 sollen die Preise bis 2025 um rund 21 % steigen. Damit kann Fernwärme nicht nur eine klimaschädliche, sondern auch eine kostspielige Heizlösung sein. Dies hängt auch mit der monopolartigen Marktstruktur der Fernwärmeversorgung zusammen, die oft nur wenige Anbieter zulässt und damit die Wettbewerbssituation einschränkt.

CO₂-Bilanz von Holzheizungen

Holzpelletheizungen werden als klimafreundliche Heizalternative gefördert und spielen eine zunehmende Rolle im deutschen Energiemarkt. Laut der Arbeitsgruppe Erneuerbare-Energien-Statistik decken sie mittlerweile rund 10 % des Heizbedarfs. Nach Angaben der Initiative Holzwärme gibt es in Deutschland etwa 900.000 installierte Holzheizungen.

Auf den ersten Blick erscheint die CO₂-Bilanz von Holzheizungen positiv: Bei der Verbrennung von Holz wird nur die Menge an CO₂ freigesetzt, die die Bäume zuvor beim Wachstum aufgenommen haben. Doch das Umweltbundesamt (UBA) warnt inzwischen aus Umwelt- und Gesundheitsgründen vor einem verstärkten Einsatz von Holz als Energieträger.

Der entscheidende Faktor für die Umweltbilanz ist die nachhaltige Forstwirtschaft. Wenn mehr Holz geerntet wird, als nachwächst, verschlechtert sich die CO₂-Bilanz drastisch. Die globale Abholzung gilt als einer der Haupttreiber des Klimawandels. Auch wenn illegaler Holzeinschlag in Deutschland streng verfolgt wird, dauert es Jahrzehnte, bis gefällte Bäume die gleiche Menge CO₂ wieder binden, die bei der Verbrennung freigesetzt wurde.

Zudem erzeugt die Holzverbrennung erhebliche Mengen an Feinstaub, der gesundheitsschädlich ist. Eine nachhaltige Nutzung von Holz als Brennstoff sollte daher auf kurze Transportwege und eine kontrollierte, ressourcenschonende Waldbewirtschaftung setzen. So können Emissionen gesenkt und die negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima minimiert werden.

Einfluss von Gebäuden und Heizverhalten auf die CO₂-Bilanz

Neben den eingesetzten Brennstoffen spielt auch die Energieeffizienz von Gebäuden eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von CO₂-Emissionen. Je geringer der Energieverbrauch eines Gebäudes, desto weniger Emissionen fallen an. Laut der Energieberatung CO2online verbrauchen vollsanierte Gebäude mit Solarthermie im Durchschnitt 52 % weniger Energie als unsanierte Altbauten. Besonders effektiv ist eine gute Wärmedämmung, gefolgt vom Austausch veralteter Heizsysteme durch moderne, effiziente Technologien.

Heizenergiebedarf je nach Gebäudeart

- Einfamilienhaus (Bestand): 150 kWh/m² pro Jahr

- Einfamilienhaus (Neubau): 65 kWh/m² pro Jahr

- Niedrigenergiehaus: 40–79 kWh/m² pro Jahr

- Passivhaus: 15 kWh/m² pro Jahr

Nicht jede:r hat direkten Einfluss auf das verwendete Heizsystem – insbesondere Mieter:innen wissen oft nicht, mit welchem Energieträger ihr Gebäude beheizt wird. Dennoch kann jede:r durch das eigene Heizverhalten zur CO₂-Reduktion beitragen. Bereits einfache Maßnahmen helfen, sowohl den Energieverbrauch als auch die Heizkosten zu senken:

- Thermostat richtig einstellen: Jedes Grad weniger spart rund 6 % Heizenergie.

- Stoßlüften statt Fenster kippen: Effizienteres Lüften vermeidet unnötige Wärmeverluste.

- Heizung entlüften: Eine gut funktionierende Heizung arbeitet effizienter.

- Freie Heizkörper: Keine Möbel oder Vorhänge vor den Heizkörpern platzieren.

- Nachts die Temperatur senken: Rollläden und Vorhänge reduzieren Wärmeverluste.

- Smarte Thermostate nutzen: Programmierbare Thermostate optimieren den Heizbetrieb.

- Fenster abdichten: Undichte Fenster verursachen hohe Wärmeverluste.

- Türen schließen: Warme Räume von kühleren trennen, um Heizenergie zu sparen.

Diese einfachen Maßnahmen verbessern nicht nur die CO₂-Bilanz, sondern senken auch die Heizkosten spürbar.